筋肉芸人で病気とは無縁そうな庄司智春さんも経験した痛風。ある日突然、足の指が腫れて激痛を起こす病気。痛風といえば暴飲暴食で運動不足、ぽっこりお腹の中高年男性の病気と思われがちですが、健康のために過酷な筋トレと厳しい食事管理をしているマッチョも痛風リスクが高いのです。

「負荷の高い無酸素運動は急激に尿酸値を上げます。食べ物や運動で尿酸を排泄できる代謝のいい体づくりをして予防しましょう」と、フィットアゴー!の開発者である川人将裕さん。今回痛風の仕組みから予防方法を紹介します。

川人 将裕(かわひと まさひろ)

フィットアゴー!開発総指揮。世界クラスのアスリートも担当するトップトレーナー。ウォーキング+水分補給で尿酸排泄アップ

痛風の原因は尿酸値が高い「高尿酸血症」

前日まで何の症状もなかったのに、いきなり足や指などの関節が赤く腫れて痛みだす「痛風」。その原因は尿酸値が高い「高尿酸血症」。運動不足や乱れた食生活が原因で若い世代にも増えています。

★尿酸の特徴

- 尿酸は生命維持に必要なプリン体が体内で分解・合成されることで作られる老廃物。

- 酸性の物質で液体として血中に溶けている。

- 1日に700mg産出され、同量の700mgが尿と一緒に排泄される。

- 体内で一定量(約1200mg)保たれている。通常尿酸値は6mg/dl以下。

→尿酸値が7mg/dl以上になると「高尿酸血症」。尿酸値が高ければ高いほど、また高尿酸血症の期間が長ければ長いほど、痛風を起こすリスクは高くなる。

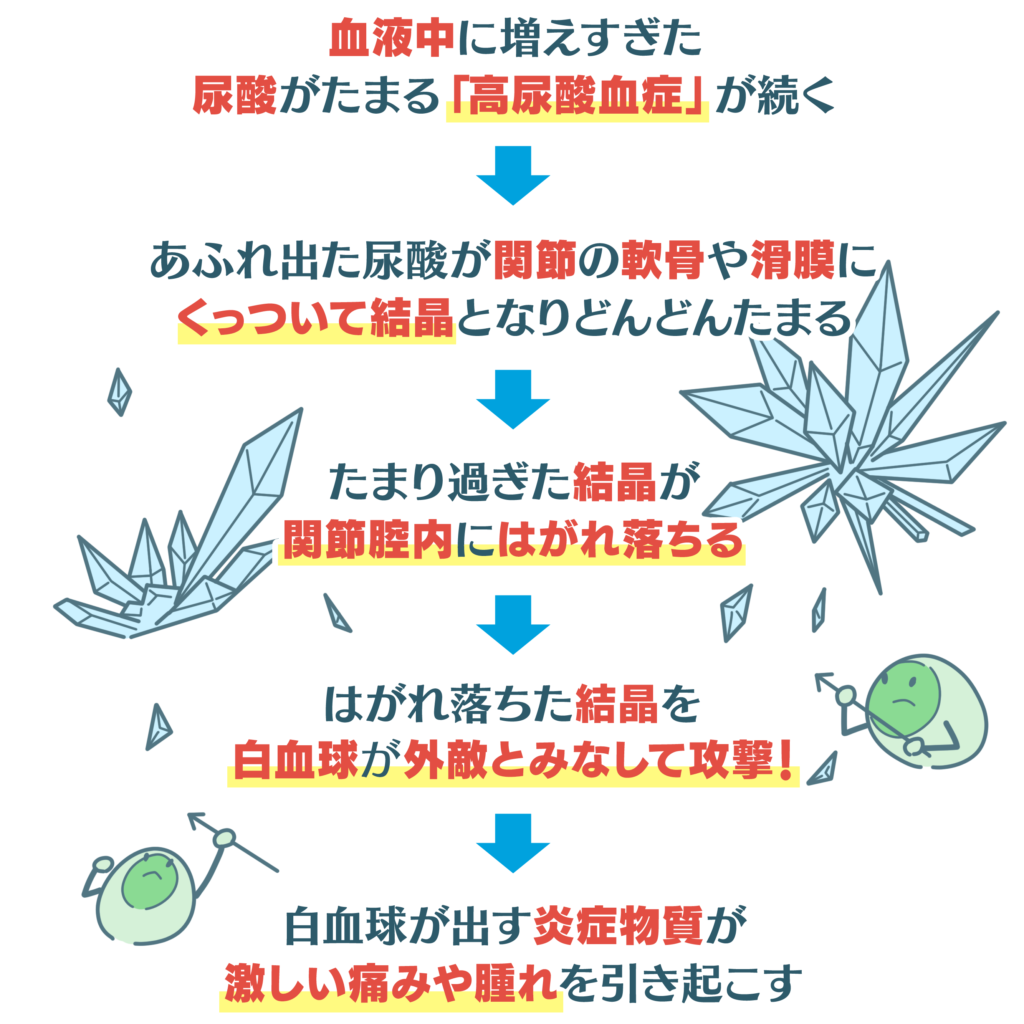

★痛風になる仕組み

痛風なりやすい?セルフチェック

30~40代男性に最も多い「高尿酸血症」。痛風が起きるまで自覚症状がないため、血液検査での尿酸値の測定が必要です! まずはセルフチェック。

- □デスクワークが多い

- □ストレスが多い

- □太っている

- □早食い、大食い

- □食事時間が不規則

- □外食やコンビニ食が多い

- □アルコールをよく飲む

- □ジュースや清涼飲料水をよく飲む

- □身内に痛風の人がいる

- □運動不足

- □負荷の高い無酸素運動や激しい運動が好き

痛風の原因である高尿酸値を改善しないと、関節の痛みだけでなく腎臓が悪くなったり、尿路結石ができたりします。生活習慣病のリスクも高くなるので放置するのは危険。チェックした生活習慣を改善しましょう。

筋トレ大好きすぎるマッチョが痛風になりやすい理由

筋トレ大好きすぎるマッチョが痛風になる原因は2つあります。

①エネルギー代謝によるプリン体増加

食べ物だけではなく、過度な運動をしてもプリン体の量は増えます。

プリン体の構成成分であるATP(アデノシン三リン酸)は運動や代謝などのエネルギー源として様々な場面で利用されています。無酸素運動により大量に使われると、ADP(アデノシン二リン酸)からATPの再合成が間に合わず、再利用されるはずのプリン体があまり、尿酸が増加する。

②乳酸による尿酸の排泄量低下

無酸素運動によって筋肉に生じる乳酸が増加した結果、腎臓での乳酸の排泄が優先され、尿酸の排泄量が低下し、尿酸値が上昇する。

つまり、筋肉の細胞が壊されることで尿酸を増やし、乳酸がたまることで尿酸の排出を抑えてしまうのです。

★高尿酸血症にならないための4つの注意点

①鶏むね肉とささみに偏らない

ヘルシー食品としてダイエッターやトレーニーに欠かせないむね肉とささみ。実はプリン体がむね肉100gに約141mg、ささみは約154mgと多く含まれている。プリン体1日摂取目標は400mg。食べ過ぎに注意。

②水分を1日に1.5~2ℓ摂取する

水分を多く摂取することで尿の量が増え、尿酸が排出される機会が増える。1日に1.5~2ℓくらいを目安に摂取。利尿作用のある緑茶やコーヒーもおすすめ

③アルカリ性の食材を積極的に食べる

尿はアルカリ性に傾いていた方が、尿酸排泄量が増加する。尿をアルカリ傾向にする野菜や海藻を積極的に摂取する。

④乳製品の摂取

牛乳やヨーグルトなどの乳製品はプリン体が少ない上に、尿酸の排泄を助ける働きがある。筋トレ後にコップ1杯の牛乳がおすすめ。

プリン体を作らず、代謝をアップする有酸素運動をプラス

無酸素運動は尿酸値を急激に上昇させるので、毎日続けると痛風リスクが高まります。体内の尿酸が正常に排出され、血液中の尿酸値が高くならないように予防しましょう。

尿酸を排出する食べ物に加え、筋トレ前後にウォーキングなどの軽い有酸素運動をプラスしましょう。有酸素運動は無酸素運動と異なり、ATPを使った後、再利用して継続的にエネルギー源として使用するため、プリン体は作られません。さらに、心肺機能の向上や血液循環を改善し血圧の安定や代謝アップが期待できます。

筋トレ前後にまとまった時間がとれない人は、日常的にエレベーターより階段を使う、バスやタクシーに乗らずに歩くなど、こまめに歩きましょう。

コメント